С завидным постоянством вижу вот такого плана вопрос:

“Мы установили дисковую систему, создали один LUN, все настроили, подключили два сервера. На одном сервере файлы записываем, а на другом никаких изменений не видно. Да еще и ошибки какие-то странные. Что надо еще настраивать?”.

Причем, как это ни странно, технический уровень спрашивающих может быть очень разным, а вопрос один и тот же. А ведь, казалось бы, все очевидно: файловые системы (большинство), которые мы привыкли использовать (NTFS, EXT3, …) просто не умеют работать в таком “распределенном” режиме. Представьте, что на сервер А мы записали на диск файл, но каким образом об этом станет известно серверу B? Без специальной кластерной файловой системы, которая сообщит ему об этом – никак. И наиболее вероятным результатом (даже сравнительно короткого) такого “испытания” на обычной файловой системе будет полный ее крах. Поэтому даже и эксперименты проводить не стоит – работать не будет! А что тогда делать и нужно ли это вообще? В большинстве случаев (особенно если очень пристально посмотреть на задачу или заказчика :) ) такой функционал действительно оказывается ненужным и для совместного доступа к файлам достаточно использовать CIFS (в Windows) или NFS (в Linux). Но, тем не менее, существует и довольно много задач, где общий доступ к дисковому устройству если и не необходим, то очень важен. Как для более простой реализации, так и для лучшей производительности системы. Для того чтобы такой доступ обеспечить нам и нужна будет кластерная файловая система. Существует их довольно много, подавляющее большинство ориентировано на Linux/Unix (RedHat GFS, IBM GPFS, Lustre, HP Plyserve и т.п.), но и Windows не остался в стороне (Sanbolic MelioFS, HP Polyserve, IBM GPFS). Исторически решения под Linux использовались для HPC кластеров (и ряда других приложений), а под Windows в основном для обработки медиа-контента. Сейчас дисбаланс уже не так заметен – Windows работает на всех фронтах. Кроме того, все активнее внедряются системы виртуализации на базе Hyper-V в Windows Server 2008 и 2008 R2. И, если у основного конкурента (VMware) кластерная файловая система уже есть (VMFS), то в случае с Hyper-V нужно либо обходиться без нее, либо использовать сторонние продукты. Но даже и в случае с VMware разделяемая файловая система может очень пригодиться – например при использовании совместно с бесплатным VMware Server можно размещать образы виртуальных машин на общем дисковом ресурсе, что значительно упрощает миграцию и в разы снижает время простоя при сбоях.

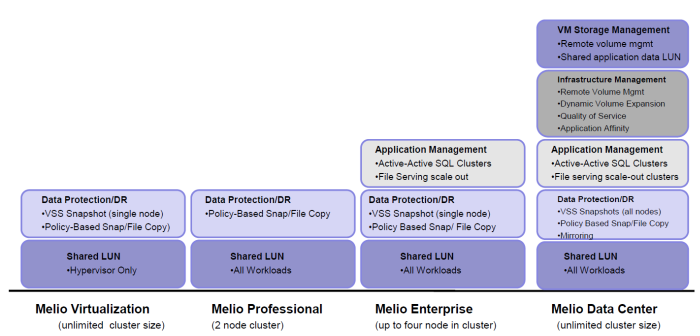

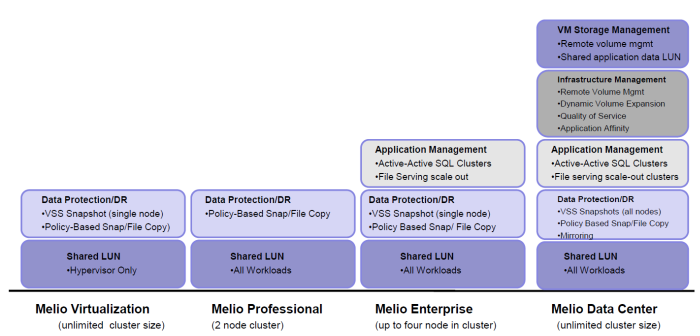

Сегодня более подробно я остановлюсь на решениях компании Sanbolic. Помимо кластерной файловой системы MelioFS, в портфель продуктов постепенно добавлялись и другие решения – это и система управления томами LaScala, и SILM, и AppCluster (о них немного ниже), а выбрать что же именно нужно купить, чтобы получить искомый результат, становилось все сложнее. И, если представители интегратора в большинстве случаев хорошо понимают что и для чего нужно, то объяснить клиенту, что ему нужна не одна лицензия за 2000$, но к ней еще нужно докупить две лицензии по 1500$, было в некоторых случаях сложно. В настоящее время ситуация существенно упростилась и предлагается всего 4 лицензии: Melio Virtualization, Melio Professional, Melio Enterprise и Melio Data Center. Благодаря этому выбор оптимального решения стал гораздо проще.

Все четыре продукта включают в себя (помимо кластерной файловой системы) систему управления томами (volume manager) LaScala. Поддержка страйпинга и конкатенации позволяет получить высокопроизводительный том необходимого объема. Также во все бандлы входит система SILM (Simple Information Lifecycle Manager), которая, на основе заданных пользователем политик, может перемещать файлы между различными системами хранения. Например, файлы, к которым не было обращения более 10 дней, будут перенесены на более медленную дисковую систему. Важно отметить, что поддерживается “смешанный” режим работы – данные могут располагаться не только на томах MelioFS, но и на любых других дисках (в том числе и локальных).

Melio Virtualization ориентирован на заказчиков, которые внедряют у себя Hyper-V или VMware Server, и позволяет получить всем серверам доступ к общей дисковой подсистеме (iSCSI или FC) для размещения на ней образов виртуальных машин. Благодаря поддержке технологий Quick и Live Migration, а также отсутствию ограничения на число серверов в кластере, актуальность данного решения фактически прямо пропорциональна числу физических серверов Hyper-V.

Второй, ориентированный на виртуализацию продукт - Melio Professional. Он предназначен для развертывания отказоустойчивого высокопроизводительного кластера системы динамической загрузки образов операционных систем на базе Citrix Provisioning Services. На общей файловой системе хранится как база данных, так и сами vDisk вместе с файлами кэшей записи. Нужно помнить, что данный бандл имеет ограничение на включение максимум двух узлов в кластер (а использовать меньше и смысла не имеет).

Два оставшиеся варианта лицензий уже не являются такими узкоспециализированными и предназначены для широкого круга заказчиков, чьи задачи не ограничиваются только виртуализацией. Melio Enterprise поддерживает совместную работу до 4х узлов в одном кластере и имеет ряд ограничений по сравнению с “топовой” версией Melio Data Center. В частности, нет поддержки зеркалирования (RAID1) и Quality of Service. Обе версии позволяют создавать высокопроизводительные кластеры файловых серверов, в том числе и с поддержкой балансировки нагрузки (NLB). Разумеется поддерживается DFS и ACL. Возможность динамического расширения файловой системы и томов позволяет избежать лишних остановок сервиса для обслуживания системы. По мере роста требований к файловым серверам можно добавлять как серверы, так и системы хранения в существующий кластер, увеличивая тем самым как суммарную емкость, так и производительность системы в целом:

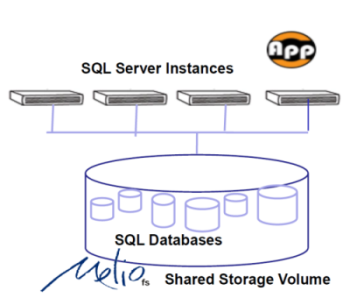

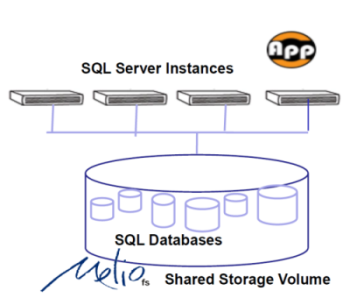

Также в состав обоих пакетов входит AppCluster Manager – средство управления active-active кластерами MS SQL, когда соответствующие базы данных размещены на разделяемой файловой системе. Конечно, это решение не позволяет (в силу архитектуры MS SQL) построить аналог Oracle RAC, но дает возможность обеспечить минимальное время переключения между серверами в кластере в случае сбоя, а также балансировать нагрузку между физическими машинами: В варианте Data Center AppCluster работает совместно с QoS, чтобы позволяя критичным базам иметь приоритет при работе с дисковыми ресурсами.

В варианте Data Center AppCluster работает совместно с QoS, чтобы позволяя критичным базам иметь приоритет при работе с дисковыми ресурсами.

Для тех же кто использует Hyper-V есть еще зачастую весьма веская причина использования Enterprise или Datacenter версий – технология Pass-through I/O увеличивает производительность дисковой подсистемы так как не требуется оповещение остальных машин в Windows Failover кластере об операциях записи в виртуальных машинах.

Триальную двухнедельную версию можно получить, зарегистрировавшись на сайте Sanbolic. А купить и/или получить более подробную информацию, как обычно, можно у нас. :)

Читать дальше ...