Как многие вероятно уже слышали, у IBM в этот понедельник прозвучало множество анонсов в области систем хранения. В той или иной степени были затронуты практически все линейки. В этой заметке я коснусь только лишь младших систем – DS3500 и DCS3700.

Большинство новинок носит принципиальный характер. Итак, новинки:

-

дисковые пулы (Dynamic Disk Pooling, DDP);

-

выделение дискового пространство по мере необходимости (Thin provisioning);

-

новая технология мгновенных снимков;

-

поддержка VAAI;

-

поддержка ALUA;

-

временные лицензии.

В чем плюсы, как это работает и что с этим всем делать? Попробуем пройтись по всем новинкам.

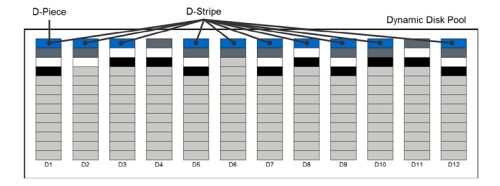

Динамические дисковые пулы.

Вместо привычных RAID массивов (Array) и томов на них (Volumes, LUNs), мы объединяем диски в большой пул и уже на этом пуле “нарезаем” тома нужного нам размера. Мы больше не привязаны к размерам конкретного массива, поэтому нам не нужно планировать массив так, чтобы наиболее эффективно его заполнить – все равно черпаем из “общего” котла. Нет ни выделенных дисков четности, ни выделенных hot-spare дисков.

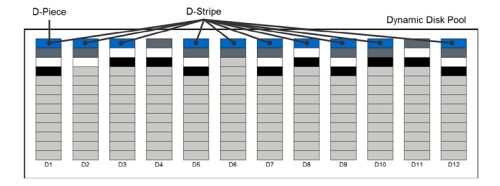

Ну хорошо, схожие технологии мы видели и у других производителей, а в чем же отличие? Давайте посмотрим, как работает DDP. Каждый диск разбивается на 512МБ “дольки” (D-Piece) – см. рисунок ниже. Когда нам требуется выделить место из дискового пула для конкретного тома, система выбирает 10 таких “долек” с разных дисков (выбирает она так, чтобы выровнять занятый объем). Выбранные дольки объединяются в RAID-6 (8D+P+Q) и уже этот страйп (D-Stripe) размером 4ГБ и становится частью нашего тома с данными. D-Stripe для одного тома располагаются по разным дискам, обеспечивая, таким образом, распределение данных по всему пулу:

DDP не становятся заменой какой-либо технологии – можно использовать только один пул, можно использовать несколько пулов в одной системе, можно использовать и классические RAID-группы, и пулы вместе. Так как пулы по производительности все-таки ближе к RAID-6 и максимальную эффективность показывают на дисках NL SAS, то данные для приложений, критичных к скорости можно вынести, например, на отдельные RAID10.

В случае сбоя одного из дисков в пуле, происходит восстановление данных на оставшиеся диски. За счет того, что в восстановлении участвует большое число шпинделей, оно происходит с большей скоростью и оказывает меньшее влияние на производительность массива. Вместо выделенных hot-spare дисков резервируется соответствующее свободное место в пуле (примерно так, как это реализовано в HP EVA). Можно зарезервировать до 10 дисков (или до 20% объема пула). Вот как изменяется время восстановления в зависимости от числа дисков в пуле по сравнению с перестроением классического RAID6:

На 192х дисках различие превышает 5 раз! А при временах порядка 10 часов это весьма заметно. Не стоит забывать, что при восстановлении классического массива деградация производительности также весьма велика:

Хорошо видно, что во время ребилда диска в большом пуле, производительность приложений будет страдать заметно меньше (особенно если не ставить целью провести перестроение максимально быстро).

Конечно, раз уж речь зашла о производительности, то хочется сразу уточнить, а насколько такая новая технология “портит нам жизнь” в плане этой самой производительности? Результаты показывают, что максимально “страдают” операции случайной записи и последовательного чтения(~15%); случайное чтение же ухудшается всего на 6%, а последовательная запись даже улучшается. Такие эффекты заметны в “синтетических” тестах на 192х дисках в пуле. Если же количество дисков меньше, то и различие в производительности приближается к нулю.

Еще один замечательный плюс от DDP – возможность добавления дисков в пулы. Вы скажете что в RAID тоже можно добавить дисков? А сколько “за один раз”? А чем это чревато с точки зрения производительности? Вот именно – лучше этого на обычном массиве не делать. При добавлении же в пул новых дисков, происходит миграция незначительного числа “D-Piece” на новые диски, что не оказывает, в свою очередь, существенного влияния на производительность системы.

Таким образом, динамические пулы дают нам отличную замену для RAID6, позволяя объединить большое количество дисков, обеспечивая высокую производительность, простоту управления и высокую защищенность.

Thin provisioning.

Данная технология уже хорошо всем известна, но теперь она появилась и в младших СХД IBM. Причем появится и у тех, кто год назад стал владельцем системы DS3500. Единственное “но” – thin provisioning работает только на динамических томах! Поэтому “поиграть” на системе, не создав заранее дисковый пул, увы, не получится. Плюсы у thin provisioning очевидны – не нужно задумываться о точности выделения дискового пространства. Можно выделить немного больше, а по факту на дисках будет занято ровно столько, сколько данных было записано. На самом деле, с шагом 4ГБ конечно – выделение дискового пространства осуществляется в терминах D-stripe. Экономия от использования технологии thin provisioning может быть колоссальна – проверьте на своих системах, сколько незанятого места теряется впустую?

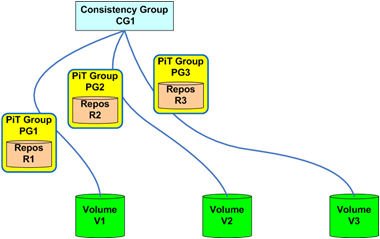

Новые мгновенные снимки.

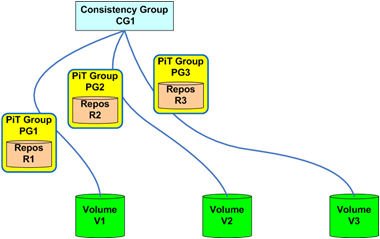

Еще одна давно ожидаемая возможность. Долгие годы владельцы систем IBM DS3000/4000/5000 вынуждены были мучиться с восстановлением данных из снапшота (невозможно сделать операцию rollback, вернее возможно, но очень “некрасиво”). И вот, новых снапшотов можно сделать не просто заметно больше, но и можно быстро “откатиться” из снапшота на исходном томе. Также появляется возможность использовать группы консистентности, а это очень полезно, когда данные одного приложения находятся на различных дисках:

Rollback в рамках группы консистентности также работает! Несомненным плюсом стала оптимизация операций копирования исходных блоков в рамках технологии Copy-on-Write. Если раньше для каждого снимка происходило копирование исходного блока данных, то сейчас копия делается только единожды. Это существенно снижает эффект от деградации производительности при использовании мгновенных снимков. Падение производительности для “классических” CoW снимков может составлять десятки процентов. Сейчас эта проблема должна быть решена, что позволит использовать снимки и в более нагруженных средах.

Поддержка технологии VAAI.

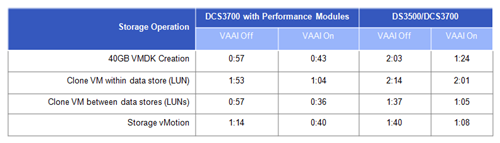

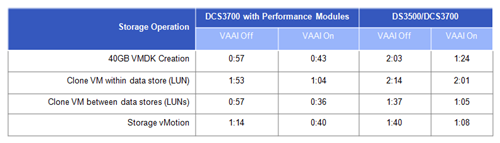

Многие рассматривают VAAI исключительно как средство повышения производительности в среде VMware, но я бы скорее делал бы упор не на скорость выполнения отдельных операций (хотя это, без сомнения, приятно), а на разгрузку хоста от “лишней” работы и разгрузку сети хранения. Клонирование виртуальной машины с использованием VAAI может быть закончится и не на много быстрее, но зато канал ввода-вывода между сервером и СХД будет загружен в разы меньше и наше клонирование не окажет пагубного влияния на остальную инфраструктуру (особенно если мы используем 1Gbit iSCSI). В рамках VAAI поддерживается – блокировка экстентов в VMFS, write zeroes (write same) и extended copy (клонирование VM, Storage vMotion). Время выполнения операций с VAAI и без оного (кликабельно):

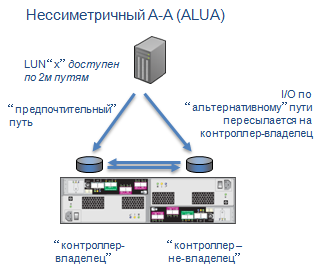

Поддержка ALUA.

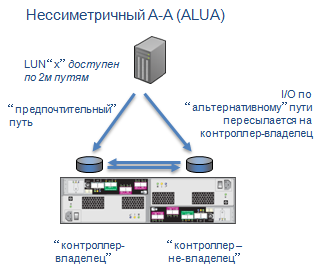

Наверное многим доставляли проблемы active/passive пути? А потом еще приходилось вручную возвращать диски на “свои” контроллеры после каждого сбоя. Благодаря ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) об этих неприятностях можно спокойно забыть. Чтобы было более понятно, пара картинок. Вот как работает multipath в DS3500 сегодня:

А вот как он будет работать в новой прошивке:

Наибольшие преимущества от ALUA заметны в кластерной среде, когда время failover при проблемах на контроллере играет критичную роль. Поддержка ALUA есть во всех ключевых операционных системах.

Временные лицензии.

До настоящего момента было очень сложно оценить “полезность” дополнительного функционала систем DS3500. Если мгновенные снимки можно было попробовать, то репликацию проверить было фактически невозможно. Решение о покупке (с бюджетом, сопоставим со стоимостью контроллерного модуля) нужно было принимать на основе обещаний, книжек или еще чего-то там. Теперь можно будет установить временную лицензию на 90 дней и проверить работу в своей среде, со своими приложениями. Указанных 90 дней, в принципе, должно хватить не только чтобы проверить функционал, но и для того чтобы заказать постоянные ключи и дождаться их прихода.

Вот такие замечательные новинки были представлены IBM для систем начального уровня. Я, честно говоря, ожидал немного большего, но и это уже очень и очень хорошо. Развитие систем не останавливается – будут и другие новшества, но позднее. Все, о чем я написал, будет доступно в прошивке, которая анонсирована на 15 июня. По факту, скорее всего, скачать ее можно будет на несколько дней позднее, но шанс попробовать все возможности уже в этом месяце безусловно есть!

Читать дальше ...